La storia delle dighe e l'evoluzione delle tipologie

4ª parte - Dighe a gravità alleggerita e dighe a gravità massiccia

Si è lasciata per ultima, in queste pagine dedicate alla storia delle dighe, la tipologia delle dighe a gravità, da sempre la più comune nel campo delle grandi dighe, quantomeno nel mondo occidentale.

Fig. 46: La diga di Scais, Sondrio, 1939, planimetria

generale, prospetto da valle e foto panoramica (MINISTERO LL.PP.

1961).

H = 64,7 m, L = 401 m, V = 9,06 Mm³

Si è detto che le dighe a gravità, in muratura o

in calcestruzzo, sono quelle che trattengono la

spinta dell'acqua invasata grazie al proprio

peso. Nella tecnica si distinguono dighe a

gravità massiccia e dighe a gravità alleggerita,

essendo queste ultime quelle che presentano dei

vani al proprio interno o sul lato di valle (in

figura la diga di

Scais).

Fino al termine del XIX secolo, le dighe a gravità "alleggerite" sono riconducibili senza eccezioni alla tipologia del muraglione con contrafforti, di cui si hanno esempi risalenti all'antica Roma. Ai già citati casi delle dighe spagnole di Esparragalejo e Almonacid de la Cuba possono aggiungersi, tra gli altri, quelli delle piccole dighe di Iturranduz e Araya in Spagna e di Olisipo in Portogallo.

Fig. 47: La diga di Ontígola (o anche, in passato, Antígola),

Spagna, 1572, in una stampa del 1832 (per cortesia della

Biblioteca Nacional de España).

H = 10,3 m, L = 140 m, V = 1 Mm³ (capacità originaria)

600px.jpg)

Fig. 48: La travagliata costruzione della diga di Ontígola, in

Spagna (sulla cui geometria e consistenza, qui ricostruita sulla

base delle informazioni (...)

Con la caduta dell'Impero Romano, in

Europa il concetto della diga con contrafforti

fu sostanzialmente perduto. In letteratura si

riporta la sola eccezione della diga di

Ereruyk (o Yereruyk), in Armenia, risalente

al V-VI secolo, non distante dalle rovine di una

importante basilica paleocristiana. Si dovette

aspettare circa un millennio per veder

rinascere, nella Spagna di Filippo II, la

tipologia delle dighe con contrafforti. A questo

periodo risale la diga di

Ontígola (1573), realizzata per irrigare i

giardini reali di Aranjuez, nella quale tuttavia

i contrafforti rappresentarono un elemento di

supporto applicato a posteriori, per rinforzare

uno sbarramento originariamente formato da un

terrapieno contenuto, a monte e a valle, da

semplici muri di sostegno in muratura di

pietrame (fig. 48). Allo stesso periodo,

verosimilmente agli anni 1565-70, risale la

costruzione della diga di

Casillas II (8,70 metri), interamente in

muratura di pietrame, formata da due tratti

rettilinei il maggiore dei quali provvisto di

contrafforti, e la diga della

Albuhera de San Jorge (11 metri), pure in

muratura di pietrame, la cui costruzione

parrebbe essere iniziata nel 1572 e terminata

dopo oltre un secolo (FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ et al.

1985).

Fu comunque nel XVIII secolo che in Spagna, e nelle colonie spagnole del centro e sud America, si ebbe una grande diffusione delle dighe con contrafforti, in quanto razionale alternativa, per altezze di ritenuta piuttosto contenute, alle ciclopiche dighe a gravità massiccia dell'epoca. Fra le più ragguardevoli (poco meno o sopra i 20 metri di altezza), quelle di Albuhera de Feria (originariamente 18 metri, Spagna, vedi fig. 49), San Blas (24 m, Messico), Los Arquitos (18 m, Messico). In Francia fu costruita tra il 1777 ed il 1781 la diga di Lampy (16 m).

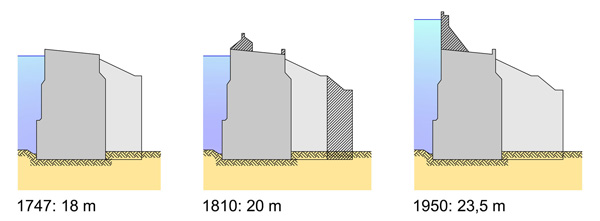

Fig. 49: Schema dei rialzi successivi della diga di Albuhera

de Feria, in Spagna (qui

in un'immagine del sito

Región Digital). La diga, terminata nel 1747 e (...)

1800px.jpg)

Fig. 50: Le dighe francesi di Gros-Bois, 1838, e Pont, 1883 (TORRICELLI

et al. 1886).

Gros-Bois: H = 28,3 m, L = 549,65 m, V = 9,2 Mm³

Pont: H = 26,5 m, L = 150,89 m, V = 5,3 Mm³

La moratoria nella costruzione di grandi invasi

seguita, in Spagna, al disastro della seconda

diga di Puentes nel 1802, riguardò,

naturalmente, anche le dighe a gravità con

contrafforti. Così in Europa, nel XIX secolo, il

primato nella costruzione delle dighe, di questa

come di altre tipologie, passò alla Francia.

Sono degni di nota, in particolare, i casi delle

dighe di

Tillot (1834, 20 m),

Chazilly (1837, 25,6 m),

Gros-Bois (1838, 28,3 m) e

Pont (1883, 26,5 m).

Fig. 51: La diga di Stony Gorge, California, USA, 1928

(fonte: U.S. Library

of Congress).

H = 42,4 m, L = 265 m, V = 62 Mm³

600px.jpg)

Fig. 52: Disegni della diga di Stony Gorge (USBR

1938). Si osserva nelle sezioni trasversali la forte

inclinazione del paramento di monte, finalizzata a utilizzare il

peso dell'acqua per favorire la stabilità della struttura

alleggerita.

Nel XX secolo, grazie all'aumentata resistenza dei materiali e alla

fiducia (talora anche eccessiva) dei progettisti

sulla durabilità del calcestruzzo armato in

condizioni severe di esercizio quali possono

essere quelle di una diga di ritenuta, le dighe

a gravità alleggerita si sono diffuse in tutto

il mondo presentandosi in numerosissime varianti

che non è possibile qui esaminare nel dettaglio.

In molti casi, e particolarmente nel caso più

estremo delle dighe a solette di calcestruzzo

armato sostenute da contrafforti, il grado di

alleggerimento è tale che la stabilità

dell'opera viene conseguita in virtù non solo

del peso della struttura, ma anche del peso

dell'acqua sovrastante al paramento di monte,

appositamente inclinato rispetto alla verticale

(in figura la diga di

Stony Gorge, in California). L'espediente di

chiamare l'acqua invasata ad appesantire la diga

è anche caratteristico di molte dighe a volte

multiple, soprattutto nel caso delle più

leggere, in cemento armato, caratterizzate da

sezioni alquanto sottili delle volte e dei

contrafforti. Del resto, la categoria delle

dighe a volte multiple e quella delle dighe a

solette sostenute da contrafforti condividono

sostanzialmente la stessa filosofia progettuale:

quella di formare lo sbarramento con elementi

resistenti di sezione relativamente sottile

grazie all'espediente di realizzare delle

"spalle intermedie" ravvicinate costituite dai

contrafforti. E trattandosi comunque di

strutture fortemente alleggerite, è chiaro come

possa rendersi necessario, in molti casi, far

conto sul peso dell'acqua per la stabilità

dell'opera.

Venendo infine alle dighe massicce, di cui comunque, nel corso della storia, le dighe a contrafforti hanno rappresentato una variante tutt'altro che infrequente, abbiamo avuto modo di osservare più volte come anticamente il loro dimensionamento avvenisse secondo criteri empirici, e ciò dava luogo a sezioni trasversali ampiamente sovrabbondanti, rispetto agli attuali standard; il materiale impiegato era sicuramente molto più di quanto sarebbe stato strettamente necessario. Comunque, a dimostrazione della veridicità del detto latino "melius est abundare quam deficere", alcune di queste dighe sono giunte fino a noi in eccellente stato di conservazione. Le più maestose si trovano in Spagna. La Spagna, ancora nell'800, nonostante la sciagura di Puentes, era considerata forse il paese più evoluto d'Europa per quanto attiene alle opere di accumulo e di irrigazione; sono ben noti, nella letteratura di settore, i resoconti dei viaggi di studio compiuti in Spagna da M. Aymard su incarico del Governo francese e da G. Torricelli e G. Zoppi su incarico di quello italiano (cfr. AYMARD 1864 e TORRICELLI et al. 1888).

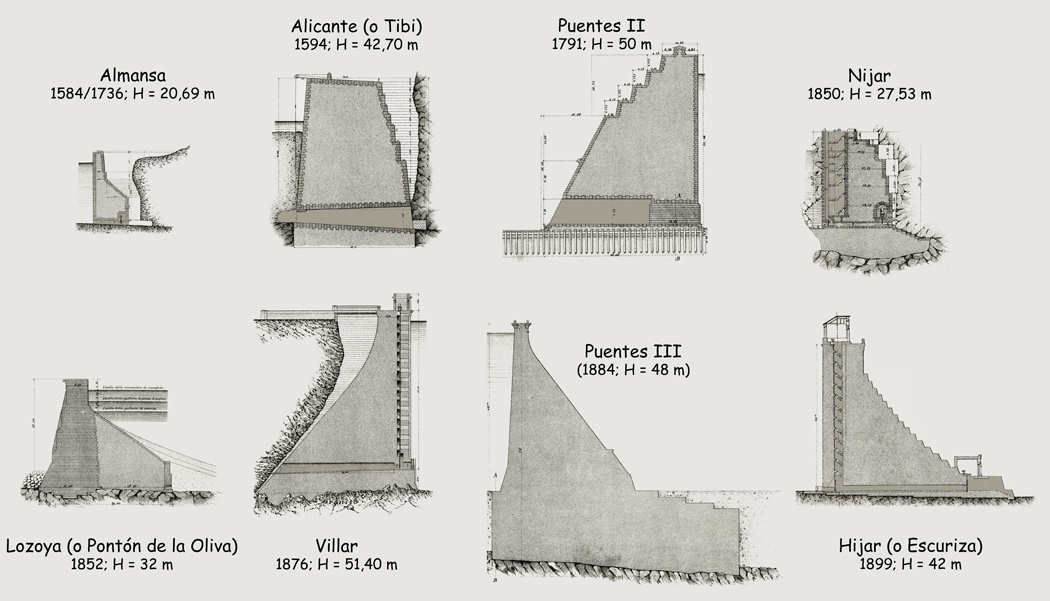

Fig. 53: Raffronto fra le sezioni maestre di alcune dighe

murarie a gravità massiccia costruite in Spagna in epoche diverse (TORRICELLI

et al. 1888). Si osserva come le sezioni massicce e

sovrabbondanti che avevano caratterizzato le dighe realizzate fino

alla prema metà dell'800 (dighe di

Alicante,

Puentes II, Nijar

e Lozoya), sul

finire del secolo XIX vengano abbandonate, e subentrino sezioni più

razionali e simili a quelle delle odierne dighe a gravità (dighe di

Villar,

Puentes III e

Hijar).

La fig. 53 riporta e confronta le sezioni maestre di alcune

grandi dighe spagnole citate nel rapporto degli

Ingg. Torricelli e Zoppi, evidenziando come alle

sezioni tozze e sovrabbondanti in uso fino alla

metà dell'800 siano poi seguite sezioni più

moderne e razionali. Sugli sviluppi della

tecnica costruttiva e progettuale che resero

possibile questa evoluzione nelle dighe a

gravità massicce si riferirà nelle pagine successive.

600px.jpg)

Fig. 54: La diga di Alicante (o di Tibi), Spagna, 1594, (LLAURADÓ

1884). Dall'alto e da sinistra: planimetria; sezione verticale

lungo l'opera di presa; sezione verticale lungo lo sghiaiatore;

paramento di valle; paramento di monte.

H = 42,7 m (altezza fuori terra a valle), L = 84 m, C = 3,7 Mm³

La più imponente delle dighe spagnole era senza dubbio

la diga di

Alicante, conosciuta anche come diga di

Tibi, ai suoi tempi la seconda più alta del

mondo (46 metri). Era superata solo dalla diga

ad arco di Kurit in Iran, di cui già si è detto,

ma in Europa, dove la diga di Kurit non era

nota, era comune convinzione che la diga di

Alicante fosse la più alta mai costruita. Fu

realizzata negli anni 1579 - 1594, ed è tutt'ora

in esercizio.

Val la pena di accennare alla procedura di sfangamento periodico, minutamente descritta dall'Aymard e dagli italiani Zoppi e Torricelli nei loro resoconti, grazie alla quale questa diga ha potuto restare in esercizio per oltre quattro secoli senza che il bacino si interrisse per l'accumularsi dei sedimenti. La diga è dotata di un ampio scarico di fondo-sghiaiatore che a monte ha una sezione di 1,80 m di larghezza per 2,70 di altezza e si allarga verso valle raggiungendo una sezione di 4,00 x 5,85 m allo sbocco (fig. 55). La ragione di questa conformazione, da un lato è che a monte non si avesse una sezione troppo larga da chiudere usando delle travi di legno, e dall'altro che i sedimenti non tendessero a incastrarsi lungo il condotto, formando un tappo che poi sarebbe stato difficile e pericoloso andare a rompere.

1800px.jpg)

Fig. 55: Diga di Alicante, sezione lungo lo sghiaiatore e

particolare del sistema di chiusura (TORRICELLI

et al. 1888).

Lo sghiaiatore era chiuso da una porta

costituita da travi di pino squadrate di sezione

0,30 x 0,30 m affiancate verticalmente e

calafatate, incastrate in scanalature praticate

sulla platea e sulla volta, e da una controporta

applicata subito a tergo, costituita da travi di

medesima sezione disposte orizzontalmente e

incastrate in scanalature praticate nei

piedritti. Dietro la controporta si disponevano

ancora tre travi verticali puntellate da altre

travi inclinate poggianti entro appositi

intaccamenti praticati nella platea.

Ad intervalli di tempo che potevano variare fra i quattro e i dodici anni (mai più brevi perché quattro anni era il periodo minimo necessario affinché i sedimenti nel bacino raggiungessero uno spessore e una coesione sufficiente), gli operai penetravano da valle nella galleria di scarico e smontavano i puntelli e le travi della controporta. Non restava allora che la porta, sulla quale veniva praticato un foro per verificare lo stato di coesione del limo. Se la coesione era ritenuta sufficiente, si incominciava a demolire la porta, sempre pronti a scappar via se si notavano movimenti della parete di sedimenti non più contenuta dalle travi della porta. Alla fine, gli operai uscivano dalla galleria e, saliti sul coronamento, prendevano a percuotere la superficie dei depositi con una lunga spranga di ferro appuntita, del peso di mezza tonnellata, appesa a un verricello, allo scopo di praticare un foro nella massa dei sedimenti. Alla fine questa operazione innescava il passaggio dell'acqua attraverso lo sghiaiatore e il trascinamento a valle dei depositi con moto turbinoso e rumorosissimo.

Quando lo sfangamento si faceva dopo un intervallo di tempo di dieci anni o più, la compattezza dei depositi era tale che questi resistevano alla pressione dell'acqua pure quando il foro realizzato con la spranga fosse stato spinto fino alla base del bacino. In questo caso si era obbligati, prima di praticare il foro dall'alto, a scavare con la pala una specie di caverna di uno o due metri di profondità davanti all'imbocco dello sghiaiatore, operazione che oggi non sarebbe certo ritenuta in linea con le norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Terminata la fase di evacuazione turbinosa dei sedimenti, la parte che ancora restava nel bacino veniva spalata e scaricata a forza di braccia nella corrente del fiume che provvedeva a convogliarla a valle. Si sceglieva per questa operazione il periodo primaverile, per poter contare su una corrente abbondante anche a bacino vuoto.

Questo regime di spurgo periodico del bacino non era esclusivo della diga di Alicante, ma con modalità simili avveniva in altre dighe della Spagna (Almansa, Elche) e del resto del mondo. E nonostante l'evidente pregiudizio per la sicurezza degli operatori, è questo il segreto del plurisecolare esercizio di molte antiche dighe murarie, insieme con le loro sovrabbondanti (ma rassicuranti) dimensioni.